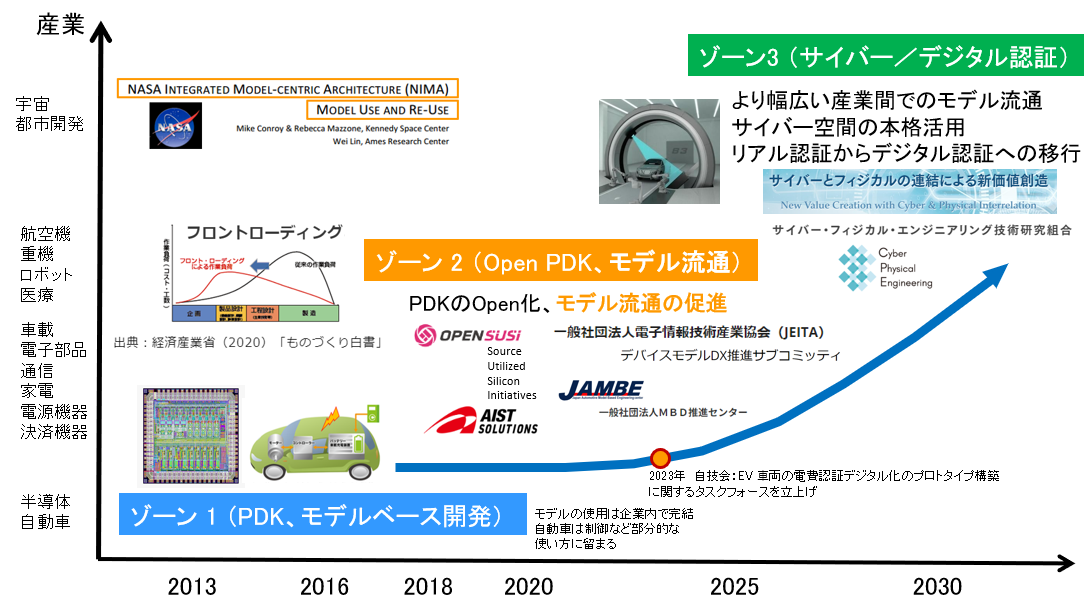

ものづくり開発のフロントローディング化において、電子回路シミュレーションにモデルが必要であることは周知の事実です。電子回路設計者が欲しい品質や粒度のモデルを会社や組織を越えて入手できるようになっていくこと、つまり、モデルを世の中に流通させていこうとしている業界動向を概念図として表したものを図2.1に示します。

図2.1 モデル流通の業界動向(概念図)

モデルベース開発の現状と今後

それでは図2.1をもとに、モデルベース開発の変遷について解説します。

ゾーン1:これまでのモデル活用法

ゾーン1では、半導体産業も自動車産業もモデルの秘匿性を重視し、企業内というクローズされた中でモデルが使われてきました。つまり、モデルは非公開であり他社と共有化せず、開発元メーカーや個別に契約した提携先だけがモデルを使用できるのが一般的でした。今でも必用に応じて、そういう実態は残っています。半導体の世界では設計に欠かせないPDK(Process Design Kit)の中でモデルが定義され、自動車の分野においては制御系を中心にしたモデルベース開発が推進されてきました。

ゾーン2:モデル流通の現状

ところが、オープン化時代の到来により、それまでのようなクローズ戦略の変革が求められ、モデル流通を通じて、ものづくりの更なる開発効率化を目指すゾーン2が登場することになりました。

一例としては、第1話で紹介したGoogleやOPENSUSI、ミニマルファブ推進機構などが進めているPDKのオープン化があります。その中で、モデルの重要性は益々高まっています。モデルには開発段階に応じた種類・粒度・精度が求められますが、社外流通を踏まえると情報の秘匿性も確保しなければなりません。

電子機器の設計においては、半導体や電子部品のモデルがメーカーやモデルベンダーから提供されるようになってきましたが、残念ながら、未だに『ユーザーが必要とするモデルがすぐに手に入る』というModel On Demandの状況には至っていないのが現状です。

ゾーン3:モデル利用の将来性

ゾーン3は、モデルとシミュレーションをサイバー空間で活用し、リアル認証からデジタル認証に移行していくというフェーズです。現状、デジタル認証できる技術領域は限定的でありますが、モデルが十分に流通しシミュレーションの更なる高速化がなされ、真のデジタルツインが実現されるようになれば、ものづくりの多くの過程でデジタル認証が実現していくことになるはずです。

自動車業界におけるモデルベース開発の事例

ここで、モデルベース開発に関する業界動向の一つとして公開されている技術資料を紹介しましょう。

マツダ技報 マツダの目指すモデルベース開発 マツダ株式会社 藤川智士氏著

このマツダ技報の中で、マツダが開発したSKYACTIVEテクノロジーは、モデルベース開発なくしては成し得ない成果であったことが記載されています。また制御系だけでなく、CAEを含む机上開発の全てをモデルベース開発と定義することが明記されています。

著者も全く同じ考えであり、制御系だけでなく、机上開発の全てをモデルベース開発と定義することが時代の要求であると考えています。フロントローディングを進める中で、同じような考え方をもたれている読者は多いのではないでしょうか。

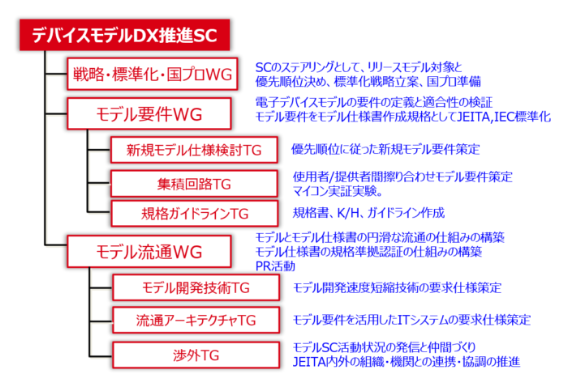

モデルの普及に向けたJEITAの活動

実は、国内の代表的な協会であるJEITA(一般社団法人電子情報技術産業協会)では、弊社も参画しているデバイスモデルDX推進SC(図2.2)という組織を立ち上げ運営しています。その中で、モデル流通に関する課題を技術的側面、流通的側面から分析検討し、解決策を規格やガイドライン等の策定を行いながらDX・AIを活用することにより円滑なモデル流通を実現することを目指しています。

本サブコミッティでは、活動内容として

・集積回路モデリングPG活動紹介

・電子デバイスモデルの円滑な流通を実現するためのJEITA活動のご紹介

・電子デバイスモデル仕様書標準化の必要性調査報告の概要紹介

を「デバイスモデルDX推進サブコミッティ - 公開資料」で紹介しているので、ご興味のある方は参考にしてください。これら活動を通じて、現状の半導体や電子部品メーカーが提供している無償モデルだけでは、電子機器の設計者が必要とする精度・粒度のモデルを全てカバーできない課題があると結論づけています。

図2.2 「JEITAが運営するデバイスモデルDX推進サブコミッティ」より引用

第2話はここまで。